- 최정희 개인전

- Artist

515갤러리 기획초대전

‘교감의 기록’ 최정희展

2015. 3. 23(월)-4.24(금) Free Opening 3.23

515갤러리(광주광역시 남구 양림동 72-3) 062+654+3003 www.maum515.com

‘이것은 풀이 아니다’,

교감의 코스모스와 그 회화적 표현

송병삼 (문학박사, 한국어문학연구소 연구원)

풀들이 부대끼며 서로가 서로의 그림자로 뒤섞여 있다. 그것들은 숲을 이루고 있다. 때로는 바람에 한쪽으로 모두들 쏠려 바르르 떠는 소리가 들릴 것만 같다. 때로는 저마다의 몸에 투영시킨 태양광으로 초록빛과 갈빛을 그림자 속에서 뒤섞기도 한다. 달빛 아래에선 초록의 빛을 흑백의 명암으로 대신하기도 한다. 이 ‘풀’그림들에 작가는 ‘교감’이라는 제목을 달아놓았다. 최정희 작가는 이번 전시회에 이르기까지 몇 해 동안 이 ‘풀’숲 이미지에 몰두하고 있다. 그리고 그 이미지들은 모두들 ‘교감’이란 제목이 달려있다. 풀잎들의 어울림은 삶의 온갖 교감들을 원관념으로 하는 이미지인 것으로 이해하면 되는 것일까? 작가가 풀잎의 겹침들과 그 빛들을 표현해내기 위해서 애써 수고롭게 작업한 과정을 존중하기에는 왠지 부족한 이해인 듯싶다.

작품들은 우리에게 무엇을 말해주고 있는 것일까? 최정희 작가의 작품들에 단순한 모방론이나 반영론적인 이해는 부당하다. 그런데 부당하다고 생각하는 순간 그의 작품들을 이해할 수 있는 실마리가 잡힌다. 그것은 ‘풀’이 아닌 것이다.

르네 마그리트는 파이프 그림 아래 “이것은 파이프가 아니다. Ceci n′est pas une pipe”라는 문장을 써넣었다. 그리고 그림 뒷면에는 “제목은 그림을 부인하지 않는다. 그것은 다른 방식으로 긍정한다.”는 문장도 적어 넣었다. 마그리트의 ‘파이프 데생’은 파이프를 그린 데생이지, 파이프 그 자체가 될 수는 없다. 그렇다. 최정희 작가의 ‘풀’그림들은 ‘풀’이 아니다. 그리고 ‘교감’이란 그림의 제목은 ‘풀’그림들을 부인하지 않는다. 그 테마는 다른 방식으로 긍정한다.

최정희 작가가 ‘교감’을 자신의 작업의 화두로 삼은 것이 먼저인 것인지, 풀그림을 그려내는 작업행위가 먼저인 것인지는 알 수 없다. 하지만 무엇이 먼저랄 것도 없이, 풀을 교감으로 연결시킨 그 자체가 작가의 예술가로서의 사유思惟와 예술적 실천이 탁월하게 결합하고 있음을 보여준다. 풀이야말로 사유의 대상으로 두고 보면, 여러 단계의 차원으로나 여러 층위에서 교감의 우주Sync of Cosmos를 보여주고 있는 미학적 완결체처럼 보이는 대상일 수 있기 때문이다.

풀은 초록草綠이다. 초록은 위로 길게 난 풀들과 옆으로 퍼진 풀들을 결합한 풀의 우주에 대한 총칭이다. 풀의 한자어 명칭인 초록은 이미 그 언어적 근원성 (상형-모방의 차원에서부터) 교감을 개념적으로 내재하고 있다. 수직의 초草와 수평의 록綠의 결합으로 모든 풀들을 대표하는 이름이 된 것이 그 이유이다. 게다가 풀잎들의 겹침의 형상들이 서로의交 선들을乂 보여주기 때문이다. 여기에 ‘색色’을 붙이자. 초록이 색의 명칭으로 쓰이는 순간, 초록이 나타내는 빛은 이미 교감을 근원에 두고 있는 언어가 빛으로서 실천한 것이 된다.

그뿐이랴. 컬러코드Color-code에서 초록색은 파랑색과 노랑색의 사이에서 어디쯤 번져가는 색이다. 때로는 노란빛에 가까이, 때로는 파란 빛에 가까이에 닿기도 하는 색이다. 풀들의 빛들은 노랑색과 파랑색의 교감의 스펙트럼을 보여준다.

언어적으로든, 컬러코드로든 초록색은 교감을 떠올릴 수밖에 없는 본성을 가진 색표현어이다. 최정희 작가가 풀을 몇 해 동안 다루고 있는 이유는 이 때문일 것이다. 초록색으로 표현하는 것은 당연히 초록일 수밖에, 풀잎들의 겹침일 수밖에. 하지만 작가에게 회화적 대상이 된 풀은 산자락이나 강둑이나 논두렁에 있는 실제의 형상들, 이름없는 풀들을 옮겨놓은 것이 결코 아니다. 그의 풀은 모방론적 대상이 아니라 오히려 철학적인 표현의 회화적 대상이다.

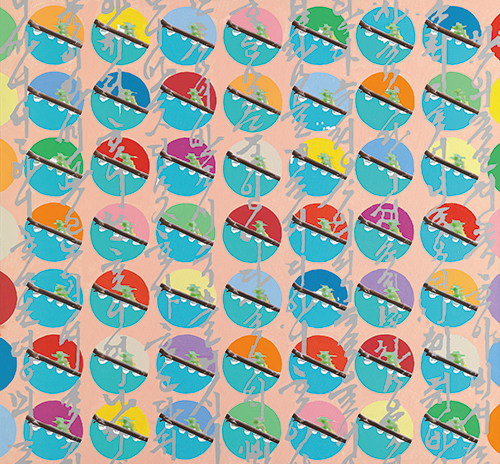

작가는 무척 친절하게도 관람자들로 하여금 작품들이 단순한 풀을 모방한 것이 아니라는 메시지를 추상적인 표현으로 ‘보여’주고 있다. 캔버스 프레임 안의 원圓들이 그것이다. 풀들은 무성茂盛하게 있되, 지극히 단순한 선과 비율과 색채를 가진 일정한 원圓들의 안에 있다. 가끔은 프레임 가득 풀숲이고, 단순 원圓 이미지들이 몇 제시되기도 한다. 우리는 이 원을 통해서 풀들을 (들여다) 본다. 원圓은 우리의 눈이거나 렌즈lense이거나 스코프scope이다.

풀들은 자신의 선들과 빛들을 이 원을 통해서 우리 눈의 망막에 머물게 한다. 우리가 어떤 대상을 들여다보고 있다는 자각적 인식을 가능하게 해주는 것이다. 정작 우리가 그림을 보고 있을 때 우리는 풀을 보고 있다는 우리의 시각 자체를 인식하게 되는 것이다. 교감은 바로 이 자신의 시각에 대한 자각의 순간에 이루어진다. 게다가 그 보이는 대상은 교감의 상징기호인 초록의 빛이자 초록의 풀들이다. 더 말해 뭐하랴. 이보다 더 충실한 기획이 있겠는가.

최정희 작가에게 ‘교감’은 어쩌면 하나의 우주적인 원리로 다가오는 것 같다. 마치 탈레스Thales가 물水을 우주의 근원 요소로 보거나, 엠페도클레스Empedocles가 물·불·공기·흙의 4원소를, 데모크리토스Democritus가 원자原子를 보고 있는 것처럼, 작가는 우리에게 이 ‘교감’을 우주적인 원리로 보고 있음을 말해주고 있다. 그리고 이를 표현하고 있는 것이 풀의 겹침들에서 표현되는 선들과 빛들임은 두말할 나위 없다.

그런데 작가는 더 나아가 이 풀들과 더불어, 풀처럼 이 교감의 원리를 보여주고 있고, 가장 풀의 형상들을 닮아있는 또 다른 회화적 대상을 포착해 내고 있다. 그것은 바로 ‘글씨’다. 이 ‘글씨’들은 문자文字나 텍스트Text가 아니다. 그야말로 어떤 개인이 남겨놓은 회화적인 이미지로서의 글씨다. 당연히 그 글씨는 문자적 의미가 중요한 것이 아니다. 교감의 작가에게 (어떤 사람의)글씨 이미지는 그 사람의 삶의 흔적이자 관계의 흔적이자 존재론적 기호이다. 풀의 겹침이 보여주는 셀 수 없는 수많은 삶들과, 그 삶들이 보여주는 명암과 선들과 빛들과, 그것을 바라보는 시각의 주인들이 서로 감각하고 인식하는 교차들이 몇 차원의 우주들을 만들어내는 것과 같이, 글씨들 또한 그러하다. 작가는 수많은 선들과 저들마다의 의미를 지닌 소우주들의 글씨들에 면적과 색과 명암과 빛을 입혀내고 있다. 이 때문에 최정희 작가가 하고 있는 회화 작업은 일종의 형이상학적인 작업이라고 말할 수 있다. 모든 선들과 면들과 자기 색을 가지고 있는 존재들은 다른 존재들과 부대끼며 어울릴 것이다. 그게 최정희 작가가 우리에게 보여주고 있는 우주적인 원리이다.

그의 작품이 건네는 소리를 들어보자. “이 나뭇‘가지들’을 보라. 그 위아래 하늘의 빛이 다름을 가르고 있지 않는가. 원圓들을 통해서 7×7 ‘가지들’을 보라. 당신이 보는 것들과 보고 있는 자신을 깨닫게 되는 진리의 빛이 보이지 않는가. 그리고 그 위 한 폭의 세계 전체를 덮고 있는 선과 면과 색의 코스모스Cosmos가 보이지 않는가. 그리고 원 안의 나뭇가지 아래 작은 물방울들 속에 담긴 온 세상과 그 위로 푸른빛의 새로 돋는 싹이 우주처럼 보이지 않는가.” ▲